金研設立40周年記念対談

歴代所長鼎談、金融研究所リサーチの責務

第3回:歴史研究と貨幣博物館

-

第1回:日銀と金研

-

第2回:マクロ経済学の未来

-

第3回:歴史研究と貨幣博物館

- 「歴代所長鼎談、金融研究所リサーチの責務」のトップページに戻る

2022年10月、日本銀行金融研究所は設立40周年を迎えました。これを記念して、研究所に所縁の深い学識者の方々との対談を行ってきました。今回は、過去に金融研究所長を務められたお二方をお招きしました。大妻女子大学の翁邦雄特任教授(京都大学公共政策大学院名誉フェロー)と慶應義塾大学の白塚重典教授です。

最終回の第3回は、歴史研究と貨幣博物館と題して歴史研究の重要性を取り上げます。

博物館はショーケースではない

副島(金融研究所長) 金研は日本銀行の設立100周年を記念して設立されました。設立趣旨 には、「大局観に立って判断し、行動するうえで、内外の金融経済の歴史は多くの教訓を含んでいる。今日的な問題意識に立った歴史研究も、中央銀行の研究活動の大切な一環である」と記されています。

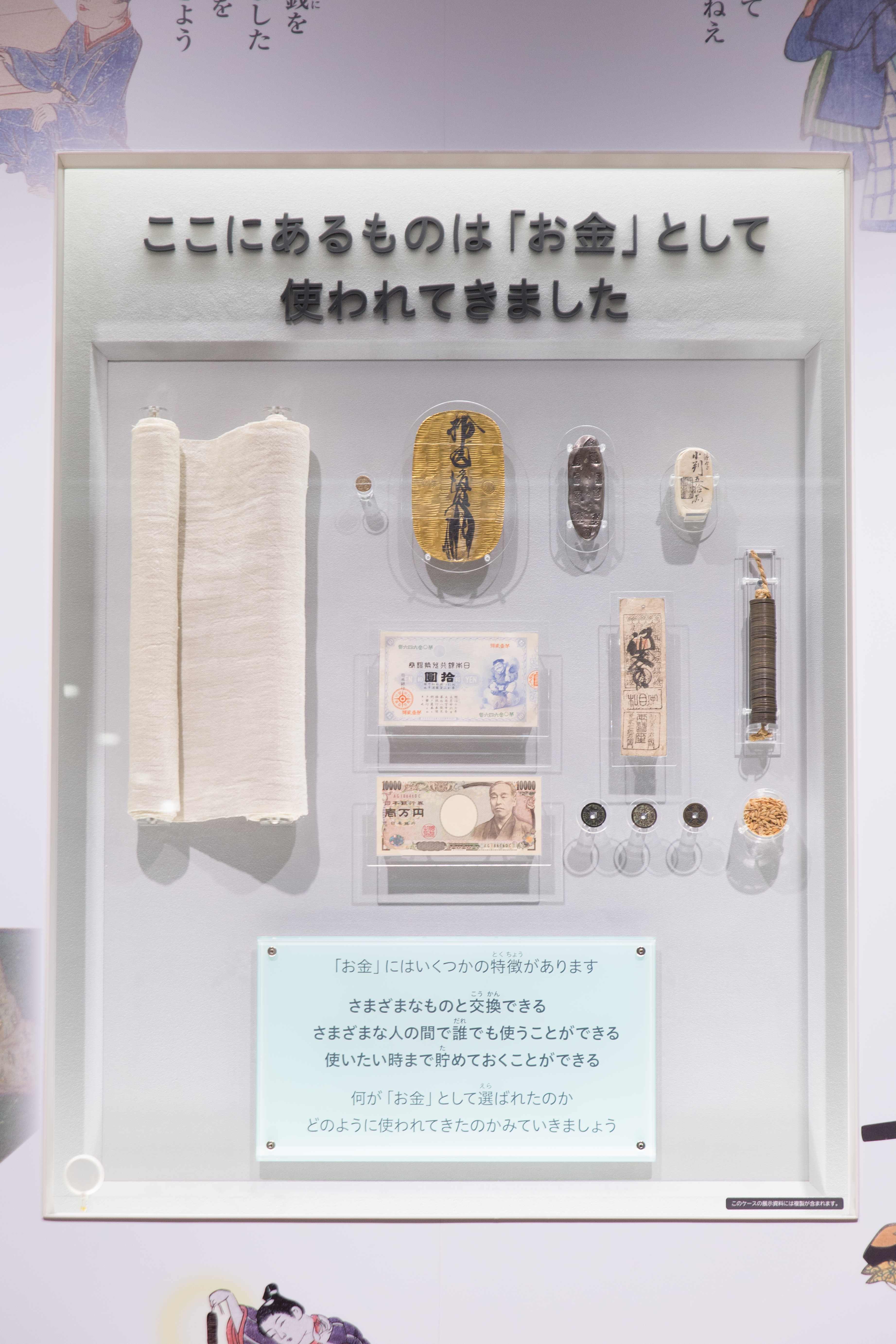

同時に、「標本貨幣や史料の展示施設を設け、通貨と国民生活との係わり合いなどを示して、国民との接触の場とすることも計画している」とも言及されています。こうした理念をもとに、今日に至るまで、金研の貨幣博物館は運営されてきました。

翁(敬称略) この設立趣旨で誤解してはいけないと思うのは、「標本貨幣や史料の展示施設を設け」、というくだりです。ともすると展示物を並べればよい、というイメージになりがちだからです。しかし、ショーケースに珍しいものを陳列してどうぞ見てください、それが国民との接触の場の提供です、といった理解をしてはならないと思います。基礎研究に支えられたストーリーやコンセプトに沿って展示物を見てもらうことが重要です。基盤となる貨幣に関する歴史研究は不可欠です。

このように研究に支えられた展示コンセプトの構築によってこそ、貨幣博物館はその意義を示すことができると考えています。貨幣博物館は博物館法の対象ではありませんが、博物館法(第一章第一条)は「(博物館の)健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与すること」としています。日本銀行のような公共機関の施設が博物館を標榜する意味は重いと思います。

展示物をただ並べるだけの博物館は、博物館としての機能を十分に果たしてはいません。こういった展示方法は、例えるならば、花畑にあった花を切り取ってきて花瓶に活けるようなもので、かつては生き生きと咲いていた花がいずれは枯れてしまいます。

博物館はむしろ植物園に近いと思います。植物園で、ある花を展示する場合、その花がどのような自然環境のもと、つまりどのような土壌や気候で咲いているのか、その生育環境を研究し、その深い知識をもとに生育状況を再現して展示・解説しています。同じように、博物館も陳列品が置かれた歴史的環境、つまりどのような時代にどのような社会状況でつくられたものかを研究し、その特性に応じて陳列方法や見せ方を工夫し、その成果を国民に還元しなければならないでしょう。展示物を理解しないまま、単に並べるだけではいけないのです。

副島 貨幣博物館は2015年にリニューアルされ、展示や解説がアップデイトされました。私自身は、ちょうどリニューアルに前後する時代に、決済機構局で決済インフラの制度や規制の設計に携わっており、その後FinTechセンター長として電子マネーやCBDC、暗号資産を巡る国内外の議論に参画する機会を持てました。そして所長に就任後、久しぶりに貨幣博物館を訪れて、改めてその展示コンセプトに思いが至りました。

貨幣とは何か、それぞれの時代で誰がどう貨幣システムを作り、実際にどのように機能していたか。モノとして残された貨幣の裏側には、社会や文化、国家、経済活動という様々な側面を持つ貨幣システムが存在しています。そうした事柄に自然と考えが巡るような誘導灯がたくさん込められていました。ほんとうに改めてすごい博物館だと認識を新たにしました。

このような展示の実現にはどのような経緯があったのでしょうか?

翁 リニューアル展示が優れたものになったのは、ストーリーに裏付けされた展示を行うために貨幣の歴史への調査・研究が地道にかつ着実に続けられてきた、ということに尽きると思います。その成果は、常設展のリニューアルだけでなく、企画展という形でも実を結んでいると思います。

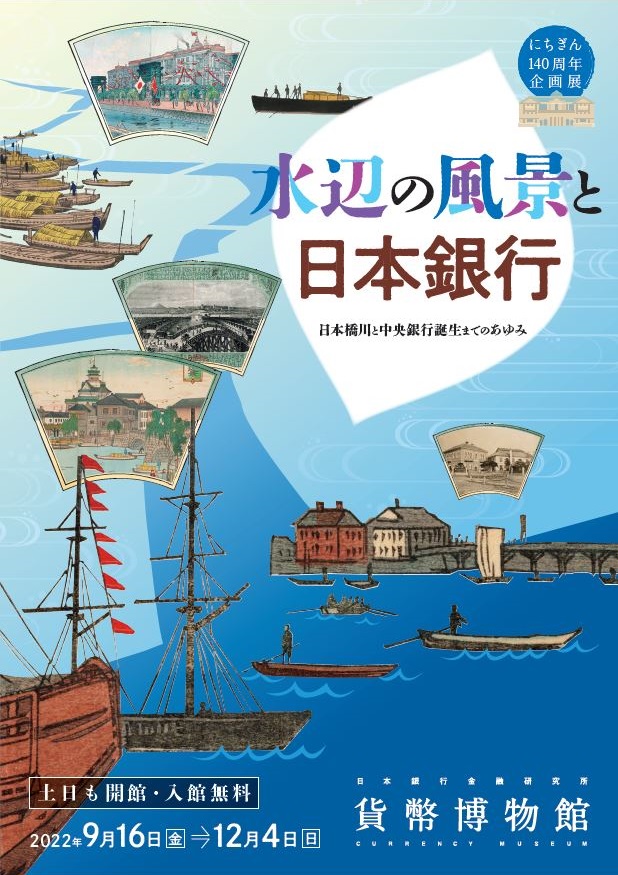

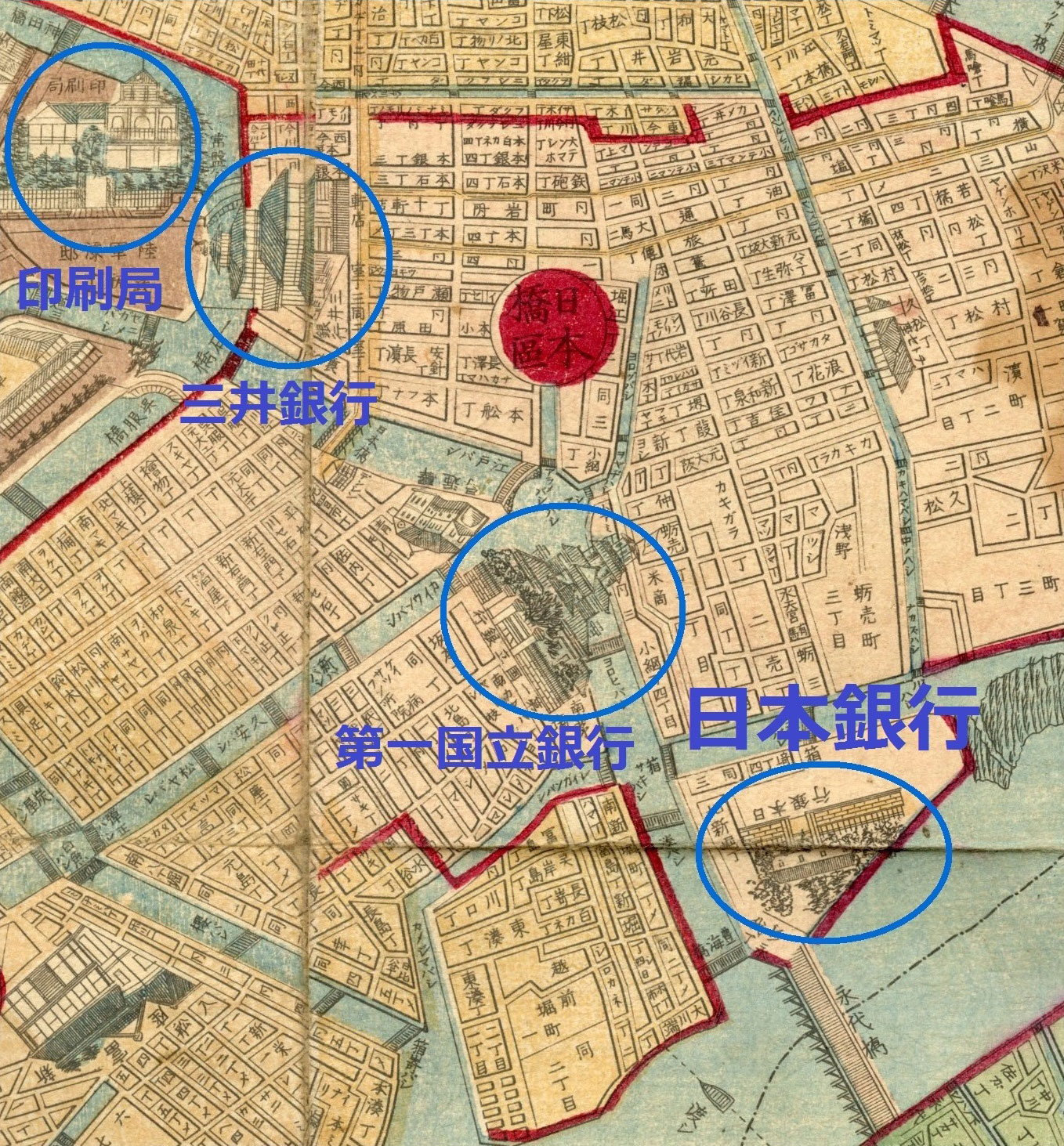

最近の例をあげると、貨幣博物館の2022年の企画展「水辺の風景と日本銀行」は、日銀が誕生する前後の江戸後期から明治初期にかけての日本橋川沿いを描いた錦絵を展示していました。

企画展の標題を表面的になぞるだけならそれだけにとどまったのかもしれません。しかし、実際の企画展では、明治初期に民間銀行や中央銀行など貨幣・金融制度が確立されていく過程を、当時の政治家・官僚たちの論争の内容や日本橋川周辺に集積する金融機関など様々な角度から光を当てつつ、丹念に追っています。時代考証にもとづいた大変良い企画展だったと思います。

このような企画展を行うことができるのは、常日頃から歴史研究に取り組んできた歴代のスタッフのご努力の結果として、金研という組織に貨幣関係資料のストックだけでなく、膨大な知識が蓄積・活用されてきたからこそと言えます。歴史研究と博物館運営を表裏一体に進めてきた成果だと思います。

歴史に学ぶ

副島 企画から立ち会っていて本当にその通りだと実感しました。歴史研究は、単なる過去への探求にとどまらず、現代を生きる私たちにも重要な示唆を与えてくれると考えています。

翁 もちろんそうです。貨幣の研究だけでなく、金融経済史全般についての歴史研究の蓄積には様々な教訓がありますし、我々が今思い悩んでいる課題に対するヒントも多くひそんでいると思います。

副島 先ほど言及されていた企画展「水辺の風景と日本銀行」でも特集したのですが、日銀設立前夜、近代的な金融インフラの整備を目指していた明治政府は、正貨と兌換可能な紙幣を発行する銀行を誰が担うか、頭を悩ませていました。当初、政府は、伊藤博文の主導のもと、紙幣の発行権限を持つ国立銀行を設立させましたが、経営が悪化する銀行が出てきたほか、銀行同士のお金のやり取り(為替取引)が円滑に進まず、地域間の資金の偏在がなかなか解消しませんでした。そこで、紙幣を一元的に発行し、かつ銀行間の資金ネットワークの中核となる中央銀行として日本銀行が設立されました。

この紆余曲折、試行錯誤のエピソードは、今も続いています。電子マネーの隆盛によって決済インフラのデザインが見直されつつあることや、デジタルマネーを誰がどう発行すると社会厚生がより高まるのかという論点、マネーの機能と情報処理システムの統合はデジタル化社会の金融の新しい姿を提示するのではないかという期待、CBDCの目的や設計は如何にあるべきかという議論。様々な現代的な議論に直結してくると思います。つまり、約150年前、明治維新期の日本人の試行錯誤が、形を変え、我々に再度疑問を投げかけてきているのだと感じています。

暗号資産についても、価値の源泉が不明瞭という意味では、12世紀半ば以降、中国から大量に流入し、中世を通じて広く使われた渡来銭と似ているところがあります。金属としての価値が乏しく、その価値を保証する国家や発行体がない場合においても、世間で広く使われることと価値が安定していることが何らかのメカニズムで確立すれば、それは貨幣たりうるのだという実例です。

白塚(敬称略) そういった事例は、日本特有の現象ではなく、他の時代・地域でもみられました。例えば、「マリア・テレジア銀貨」がその好例です。マリア・テレジアは、マリー・アントワネットの母で、ハプスブルク家を継いだ18世紀のオーストリア大公です。

この銀貨は、20世紀初の第一次世界大戦でオーストリアの君主制が崩壊した後も、アフリカ・西アジアの特定地域で流通しました。大英帝国はこの地域でより高品位のルピー銀貨や英ポンドを流通させる試みを行っていますが、結局失敗しています[1] 。マリア・テレジア銀貨は、金属価値や国家の裏付けが乏しい貨幣が流通したという意味で、渡来銭と似たような性質を持っていたのかもしれません。

副島 「渡来銭、マリア・テレジア銀貨、暗号資産、ステーブルコイン」、「明治時代の国立銀行や中央銀行システムとデジタルマネーのシステム」。貨幣を支える技術や貨幣のかたちは大きく変わっても、貨幣や貨幣システムの本質は何も変わっていないと思います。その普遍性を思えば、私たちが過去から学ぶべきことはまだまだ多そうです。新しい制度やシステムが定着する過程でのトライ・アンド・エラーの歴史は、いつだって似通っているのかもしれません。

翁 そのとおりですね。もちろん、歴史は必ずしも全く同じ形で繰り返すとは限りませんが、それでも、マーク・トウェインが述べたように「歴史は繰り返さないが、韻をよく踏む」ということは頭におくべきだと思います。歴史研究を支える貨幣博物館やアーカイブは、日本という国にとって重要な文化的資産をお預かりしている、という面があります。日銀が組織として信頼を得るためにも、金研がこの資産を大事に保管し、国民に還元する情報発信をしていく必要があると思います。

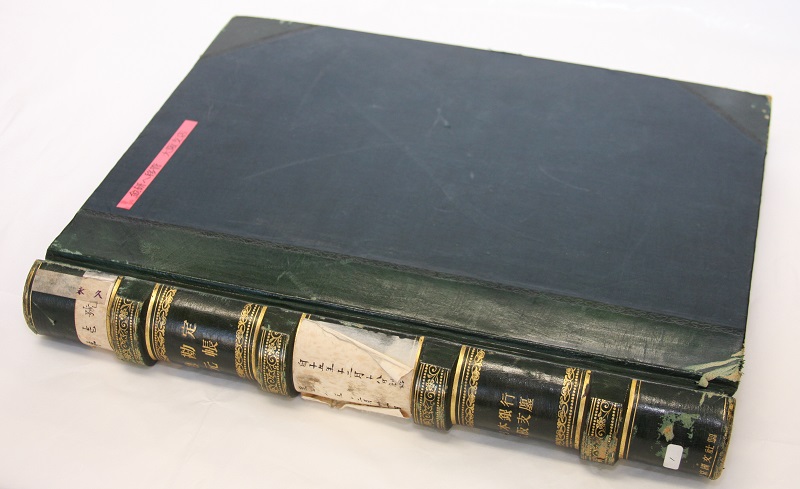

アーカイブは過去と未来への扉

副島 最後に、金研のアーカイブの役割について、お話を伺おうと思います。金研は、日銀に関連する歴史的資料の収集・保存・公開を組織的・制度的に行うため、1999年にアーカイブを発足させ、2011年には内閣総理大臣により「国立公文書館等」と指定されました。アーカイブの在り方について、お二人はどのようにお考えでしょうか?

翁 アーカイブ設立直後からの課題として、将来、記録媒体やファイル形式が時代にそぐわなくなり、資料が読めなくなる状況(アーカイブの陳腐化)をいかに防ぐべきかについて、思いを巡らせてきました。

当時からデジタル化の波は押し寄せていましたし、記録媒体の変遷もありました。果たして、アーカイブはこうした変化の荒波に揉まれずに、その波にうまく乗っていくことができるのか不安でした。もっとも、当時は、アーカイブを情報公開法に沿った存在として軌道に乗せるのに精一杯で、デジタル化に対応する余裕はありませんでしたので、宿題として後任にお願いすることになってしまいました。

副島 開示請求があったものはデジタル媒体で提供しており、そうしたストックを徐々にデジタルアーカイブとしてWebサイトで提供し始めています。しかし、それは膨大なアーカイブ情報の一部にすぎません。

現在、国立国会図書館は、一定の基準(資料デジタル化基本計画)に基づいて、数多くの蔵書をデジタル化し、著作権上の問題がないものなどはWebで一般提供されています。このようなデジタル化の流れは時代の要請だと認識しています。金研のアーカイブも、この潮流に向き合わなければなりません。

白塚 国会図書館は、著作権処理を行い、蔵書をかなりデジタル化しているのですね。もし、日銀アーカイブが国会図書館のようなデジタル化を行うとすると、所蔵資料は結構な分量のはずなので、間違いなく一大プロジェクトになると思います。デジタル化の流れによって、人々の情報収集方法が変化しているため、アーカイブのあり方も、時代に合わせて変えていかなければならないというのはその通りだと思います。

副島 過去分をどうするかという議論とは別に、作成から一定期間が経ち、アーカイブで新しく受け入れ始める公文書はデジタルシフトが進んでいきます。そこで課題となるのは、いかにデジタル情報を活用するかです。

アーカイブのサービス提供をみていると、これは一種のコンシェルジュサービスだなと思いました。利用者が望む情報の探索をお手伝いするコンシェルジュです。検索システムや推奨技術、自然言語処理技術の発展を取り込むことで、より高度な、利用者満足度が高いサービスが提供可能となります。未来のこととは思わず、こうした技術の学びを始めようと声をかけているところです。

翁 コンシェルジュサービスというのはその通りですね。歴史研究は、過去を学び、未来に役立てるものであり、その研究を支えるアーカイブは過去と未来の橋渡し役です。過去と未来への扉を開く大切な中央銀行の一組織としてアーカイブが発展していってくれることを期待しています。

副島 翁先生、白塚先生、本日はとても興味深いお話をありがとうございました。お二人や先人の方々から託されたバトンを未来につなげるよう、新しいものをどんどん取り込みながら金融研究所を発展させていきたいと思います。時代をよみ時代をリードする金融研究所であり続けます。

(全インタビューおわり)

Notes

- 黒田明伸、『貨幣システムの世界史』、岩波書店、2020年. [1]

翁邦雄(おきな くにお)

大妻女子大学特任教授・京都大学公共政策大学院名誉フェロー。1974年日本銀行入行。シカゴ大学Ph.D.(経済学)。金融研究所長や京都大学公共政策大学院教授を経て現職。ご専門は国際経済学と金融論。近著に『金利と経済 ―高まるリスクと残された処方箋』(ダイヤモンド社、2017年)、『移民とAIは日本を変えるか』(慶應義塾大学出版会、2019年)、『人の心に働きかける経済政策』(岩波新書、2022年)などがある。

白塚重典(しらつか しげのり)

慶應義塾大学教授。1987年日本銀行入行。慶應義塾大学博士(経済学)。企画局審議役や金融研究所長を経て、2019年より現職。ご専門は金融論と日本経済論。物価指数にも造詣が深い。著書に『物価の経済分析』(東京大学出版会、1998年)、『金融政策 ―理論と実践』(慶應義塾大学出版会、2023年)、『日本の物価・資産価格 ―価格ダイナミクスの解明』(東京大学出版会、共著、2023年)がある。

- 本対談は、2022年12月下旬に開催しました。文中の肩書は対談時点のものです。

- 本ニュースレター中で示された意見・見解は登壇者のものであり、登壇者が現在所属している、または過去に所属していた組織の公式見解を示すものでは必ずしもありません。