金研設立40周年記念対談

歴代所長鼎談、金融研究所リサーチの責務

第1回:日銀と金研

大妻女子大学の翁邦雄特任教授(京都大学公共政策大学院名誉フェロー)と慶應義塾大学の白塚重典教授をお招きし、日本銀行における金融研究所のあり方を議論した第1回目の鼎談をお届けします。

基礎的研究の重要さ

副島(金融研究所長) 金融研究所長を務められ、その後も学界でご活躍されているお二人との鼎談の機会を得ることができ、たいへん嬉しく思います。

金融研究所(金研)は、日本銀行の創立100周年記念事業として設立されました。当時の前川総裁による設立趣旨をみると、基礎的研究に重きを置いて設立されたことが分かります。これは、短期的には価値を見出しにくい研究テーマだとしても、金融経済事象の本質を正しく把握するために価値があると思われるものには、積極的に取り組んでいくべきだという理念を示しているのだと思います。

翁(敬称略) 前川総裁が金研発足によせられた言葉は、さすがに良く練られていると感じています。基礎的研究が大事だという設立理念には、おおいに共感していました。前川総裁は、基礎的研究は、樹木にたとえれば根に相当するものであり「金融経済のメカニズムに関する理論的な解明(によって)、<中略>たとえば目先の目的を達成しようとする政策が、長期的にはどのような副作用を持つかといったことが明らかになる」、とされています。しかし、こうした研究は政策関連部局との間でときにはコンフリクトも生じ得ます。だから、設立の辞には「金融研究所は組織的には日本銀行の内部機構であるが、内外の学界にも門戸を開くとともに、研究に関する自主性を尊重(する)」、ということもわざわざ述べられています。

他方、後段で、「日本銀行としては、時々の行動について何故そのように判断し行動するかを、国民に説明し、納得してもらうよう努めることが大切であると思う」、とされているのは、まったくその通りである反面、いまのような流れで考えると、金研設立の辞としてはややミスリーディングかもしれない、とも思います。日本銀行の目先の行動の説明は政策や実務を担当するセクションの説明責任にかかわり、その長期的な副作用について検討する必要もある金研はそこからはむしろ距離を置く必要がある組織だからです。ただ、現実には、金研の論文が即日銀の見解や情報戦略と誤解されることも多く、金研で仕事をしているときは、いろいろ努力しても、金研の立ち位置を日銀の内外に正確に理解してもらうのは非常に難しい、と感じました。

白塚(敬称略) インハウスのシンクタンクという性質上、外部の方々からみると、金研の情報発信は、金融政策を含め、日銀の政策面についての情報発信の一部としてみなされやすいのでしょう。

金研も日銀の一部署である以上、日銀全体のマンデートや課題を理解したうえで研究を行っています。この「組織の一員」としてのあり方と、基礎的研究を希求する「中立的な研究所」の狭間でバランスをとっていかなければならないと考えてきました。私が所長を務めた時代は後者に軸足を置いてきましたが、最近は、このバランスが、前者の側に軸足が移ってきているのかもしれません。

副島 個人名で出された『金融研究』(金研が発行する機関誌)掲載論文やディスカッション・ペーパーなど、金研職員の研究結果が日銀の公式見解ととらえられてしまう可能性を排除するのは難しいです。

どうみられるかは直接コントロールできませんが、中立性のある研究を行っているという実績を積み上げ、専門家でなくとも分かるような平易な説明や媒体の工夫をおこなっていくことはできます。そして、研究の中立性を担保するうえで重要になるのは「外部の専門家の目」だと考えています。

金研から公表する論文は外部識者による査読などを行い、学術的な視点からの評価が得られるか、プロの批判に耐えうるかの検証プロセスを経ています。このほか、国内外の研究者を顧問としてお迎えし、定期的にコンファランスやワークショップを開催するなど、学界との交流を密に行っています。

こうした交流の機会を通じて、常に外部の目に晒されています。自分の研究の分析手続きが真っ当であり、論理の飛躍がないか、解釈や手法にバイアスが入り込んでいないかを外部の専門家との議論の中で自問自答していくのは、非常に重要なプロセスだと思います。

他の中銀をみても、中銀から公表されたワーキング・ペーパ―が、外部の専門家の査読を経てトップクラスの学術雑誌に掲載されることは当たり前になっています。金研でも外部の学術雑誌への投稿を推奨しています。海外の研究機関や大学、中央銀行や国際機関と切磋琢磨していくためにも、グローバルな評価の獲得と中立性の確保は補完的に機能しあっています。

基礎的研究と政策実務の「追いかけっこ」

副島 次に、金研が行ってきた基礎的研究の内容と、金融政策を含めた実務の関係性について、焦点をあてていきたいと思います。

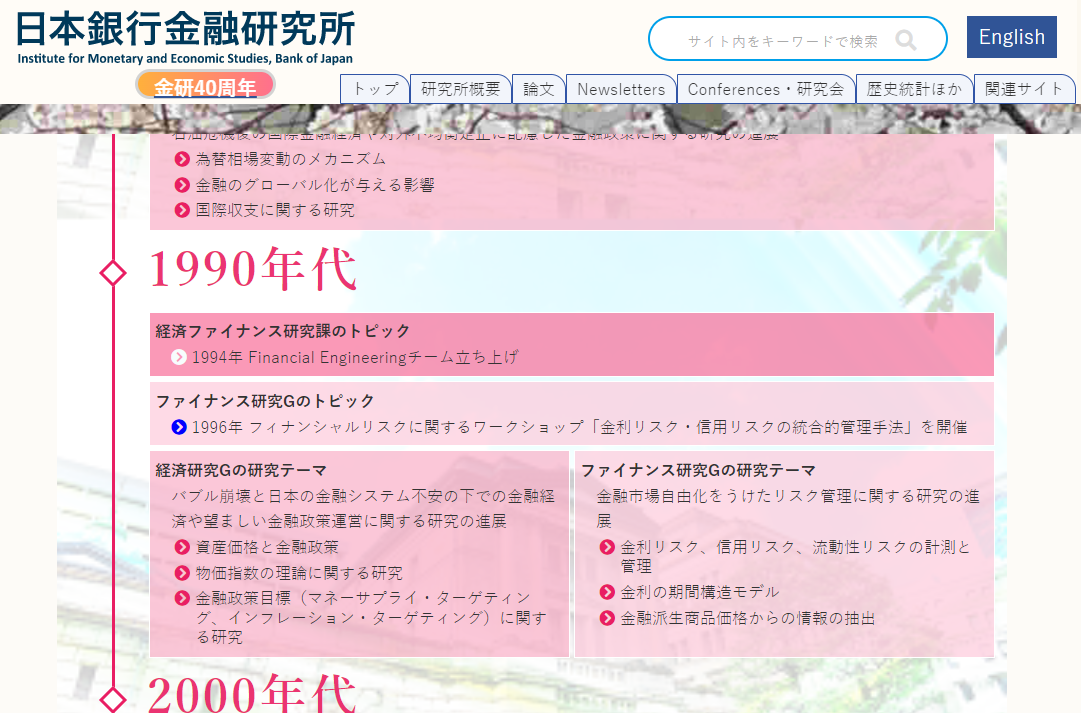

金研設立40周年の特集ページ(金融研究所のあゆみ)をみてもわかるように、金研がとりあつかってきた研究テーマは、時代を先取りしていることがままあります。

金研における基礎的研究は、その時代の政策実務の課題からかけ離れたり、あるいは、遥か先を走ったりする傾向があるのだと思います。逆に、二つの距離が近づいた局面もあったのかもしれません。お二人の現役時代を振り返って、研究と政策実務の距離感に関する感慨深いエピソードはありますか?

白塚 このテーマを語るにあたって、ゼロ金利政策の話題を外すことはできません。1990年代初頭の資産価格バブル崩壊以降、名目金利が徐々にゼロに近づいていった時代です。それまで経済学界において理論的な研究対象に過ぎなかったゼロ金利政策が、1990年代後半、世界で初めて実際の政策として導入されます。金研の研究領域と政策実務もぐっと接近しました。金研の基礎的研究に多くの注目が集まった時期と言ってもよいでしょう。

翁 たしかに象徴的なエピソードですね。その時期を境に、ゼロ金利政策に関する研究に対する、政策実務上のニーズも強まっていったように思います。

副島 グローバル金融危機後にはじめてゼロ金利下限に直面した米国や欧州と比べて、日本は遥かに早期に直面しました。名目金利がゼロになるということは、世界の常識からかけ離れた話でしたので、世界全体でみても研究のストックが殆どなく、金研に対して実務的な要請が強まったのでしょうね。

翁 個人的に印象に残っているエピソードとして、2000年7月の国際コンファランスがあげられます。「低インフレ下での金融政策の役割:デフレ・ショックと政策対応」と題して開催されたこのイベントも、時代の要請と研究領域が完全に合致した象徴的なコンファランスでした。このコンファランス開催時には日銀のゼロ金利解除がほぼ確実とみなされていました。他方、海外では日銀の金融緩和不足を懸念する空気も非常に強く、担当役員であった山口泰副総裁は、このテーマを選ぶことは無謀と考えられたかもしれませんが、テーマを変えろ、とは言われませんでした。

このコンファランスでは、金融政策の世界的な権威であった故アラン・メルツァー、ジョン・テイラー両金融研究所海外顧問をはじめ、海外の学識者・中銀関係者が集い、ゼロ金利政策を巡る論点について激論が展開されました。ゼロ金利環境下でのさらなる金融緩和の手段については、我々も論文を発表しましたし、海外からも興味深い論文が出され、その後の内外の金融政策論に大きな影響を与えたものもあります。さらに、日本におけるゼロ金利政策についても、このタイミングで解除をすべきかどうか、激しい議論が交わされました。このコンファランスの直後の2000年8月にはゼロ金利が解除されていますが、政策変更前のセンシティブな時期に、金融政策に関する踏み込んだ研究発表やディスカッションを行ったことは、とてもチャレンジングでした。このテーマをあえて容認しパネル・ディスカッションで日本銀行に対する批判を受けて立たれた副総裁には感謝しています。

副島 研究テーマとして想定されにくかったことが実際に生じると、現実や実務対応を追いかけながら研究が進むことになります。金融部門発という意味で危機の伝播経路が想定外であったグローバル金融危機もそうでしたし、その後の非伝統的な金融政策手段の導入もそうでした。フォワード・ガイダンスや大規模資産買入れ、マイナス金利などです。

こうした政策は、導入時点では金融政策の教科書に載ってはおらず、効果を検証した分析もありませんでした。経験したことがないものは実証分析しようがないですし、理論研究を行うにも未来を先取りして読み通せるようなテーマ選択の眼力が必要です。

このため、新しい政策の導入と前後して研究が盛り上がることになりました。新しい政策にチャレンジしていくことが求められた中央銀行の政策実務と最先端の研究領域とが、追い越したり、追い越されたりという相互作用の場面が増えていったように思い返されます。

こうした、基礎研究と政策実務の関係性は、研究に2つのことを求めていると思います。1つは、いま生じていることをリアルタイムで分析していくダッシュ力であり、もう1つは、誰も思いつかないが起こりうる事態を見通す力とそれを時代に先んじて、あるいは空振り覚悟で研究対象にできる「研究組織の懐の深さ」です。

研究所経営論

副島 研究分野では、絶えず新規領域が生まれます。そういったイノベーションを、どのように組織的に取り込んでいくべきなのか、日々、頭を悩ませています。

白塚 金研の歴史を振り返ると、時代の要請によって新たな組織が立ち上がったこともあります。1994年に、金研で組織されたFinancial Engineeringチームがその好例です。

副島 金融市場の自由化が進む中で、金利・信用・流動性リスクに対する管理体制や、金融派生商品へのさらなる理解が求められていました。バーゼル銀行規制の実施も背景にありました。この領域に対する研究ニーズが高まった時期ですよね。

翁 Financial Engineeringの研究は手探り状態で始まったため、民間銀行からの出向者を積極的に受け入れ、彼らに教わりながら、一緒に研究手法やインフラの整備を模索していったのです。新規領域については、日銀内部に知見がないため、その分野の重要性すら認識されていないケースも珍しくありません。Financial Engineeringの関連分野も、なぜある金融取引や金融商品にニーズがありマーケットが広がるのか、を理解することが出発点になります。これは、本で読むような理由だけでは十分でなく、実際にトレードをやる人でないとわからない部分が重要であることが多い。その意味で、民間の知見をお借りすることは不可欠でした。

ご存じのとおり、その後、Financial Engineeringのチームは、バーゼル規制やリスク管理の分野で、日本における一大情報発信源になったほか、90年代以降のバーゼル規制の策定作業においても大きな貢献をすることになりました。

副島 新領域にチャレンジする新しいチームをつくったことが、その後の成功につながったように感じられます。一方、既にある組織が新たな研究分野に挑戦していくというケースもあるように思います。こういったアプローチは上手くいくのでしょうか?

翁 既存の組織が新領域に挑戦できるようにマネジメントすることは、なかなか難しいように思います。職員は、自分が属する課なりグループといった組織が所掌として標榜している分野に、意識的・無意識的にとらわれてしまうため、研究の新陳代謝がなかなか進まないことがよくあります。だから、いろいろな工夫が必要になってきます。

副島 FinTechセンター長を務めていた際、固定観念や成功体験にとらわれてしまい、新しいビジネスモデルを生み出せなくなってしまうリスクというのを強く意識するようになりました。日本銀行もそのトラップに陥っているように思われます。研究分野においても似たようなことが起こっていたと聞き、いまもそうなのかもしれません。自分で気が付きにくいだけに怖いことだと思います。

翁 そういった固定観念を払拭するため、金研では、組織単位である課にあえて経済分析とか、歴史研究といった内容を示す名称を付けずに、1課や2課といったナンバリングにとどめるというアプローチを試していた時代もあります。自分は、このやり方は研究領域を限定的にしない、という観点では悪くなかった、と思っています。

もっとも、この手法にはデメリットがある、との指摘もありました。その課がなにをしているのかがわかりにくいからです。金研といえども日銀の内部組織だから仕事は公的な性質をもっている、課に所掌と対応する名称を付けることで、説明責任を果たすべきという考え方もそれなりに理解できます。柔軟性と説明責任をどうバランスさせるかはなかなか難しい課題です。

副島 現在は、課名やグループ名に研究内容を示すスタイルが採られています。名称に限らず、研究分野において効率的な研究運営体制はどのようなものなのか、また、説明責任とのトレードオフをどのように手当てするのかは、とても難しい問題のように感じられます。たぶん答えはなくて、その模索はずっと続いていくのだと思います。

冒頭、研究情報発信の難しさというお話がでましたが、デジタル化社会への適応が求められる昨今においては、コンテンツだけではなく、情報発信の手法や媒体も見直さなければならない段階にきていると強く意識しています。

翁 たしかに、重要な点だと思います。まず、金研が目指すべきソーシャル・マーケティングを行うためには、誰が想定読者なのかを意識し、コンテンツや時代環境に応じてターゲットを特定の人達に絞るべきか、それとも、不特定多数の研究者ないし一般国民に幅広く情報発信するのかを、その都度考えながら情報発信することが、第一歩となるでしょう。

副島 ターゲティングはマーケティングの基本なので、絶えず見直していかなければならないと考えています。媒体をみても、紙からPC画面、そしてスマートフォンでの閲覧にシフトしているため、効果的なマーケティングをしなければいけません。

といっても論文PDFをスマートフォンで読む人はいないので、論文、ノンテクニカル・サマリー、SNSでの紹介文など、対象読者や伝えたい細かさに応じて媒体を使い分ける必要があり、実践中のところです。

情報過多の時代に目にとめてもらうには、能動的なプッシュ型の情報発信も必要だと考えています。世の中の情報流通量が大きく増加したため、Webサイトにアップするだけという受け身の情報発信を続けていては、情報の波にのまれて発見されなくなってしまうのではないかという危機感をもっています。

翁 副島さんの言われるように、人々が目にする情報量は飛躍的に増えていますね。情報収集の手段が多角化する現代社会では、情報を受け取ってもらいたい対象が、研究者、ビジネス・パーソン、金融・経済に関心をもっている一般の方々のどの層なのかを正確に意識しなければなりません。訴えかけたい層に応じて、媒体や手法も使い分ける必要があるというご指摘はその通りだと思います。

副島 研究者は限られた時間で研究の概要を効率的に把握したいでしょうし、金融関係者やビジネス・パーソン、一般の方々になるほど、専門性や議論の精度より判りやすさやインプリケーションを重視すると思います。それゆえ書き方の工夫も大事になります。

マクロ経済学や金融政策理論において期待形成の重要性が指摘されて久しいです。企業や家計の期待形成に働きかけていかなければならないわけですから、読者が限定される論文の発信だけでは不十分ですし、専門家に向けた論文であっても、それがどのような波及効果を持つかを意識する必要があると考えています。それも含めた研究マーケティングなのだと思います。

<第2回:「マクロ経済学の未来」につづく >

翁邦雄(おきな くにお)

大妻女子大学特任教授・京都大学公共政策大学院名誉フェロー。1974年日本銀行入行。シカゴ大学Ph.D.(経済学)。金融研究所長や京都大学公共政策大学院教授を経て現職。ご専門は国際経済学と金融論。近著に『金利と経済 ―高まるリスクと残された処方箋』(ダイヤモンド社、2017年)、『移民とAIは日本を変えるか』(慶應義塾大学出版会、2019年)、『人の心に働きかける経済政策』(岩波新書、2022年)などがある。

白塚重典(しらつか しげのり)

慶應義塾大学教授。1987年日本銀行入行。慶應義塾大学博士(経済学)。企画局審議役や金融研究所長を経て、2019年より現職。ご専門は金融論と日本経済論。物価指数にも造詣が深い。著書に『物価の経済分析』(東京大学出版会、1998年)、『金融政策 ―理論と実践』(慶應義塾大学出版会、2023年)、『日本の物価・資産価格 ―価格ダイナミクスの解明』(東京大学出版会、共著、2023年)がある。

- 本鼎談は、2022年12月下旬に開催しました。文中の肩書は鼎談時点のものです。

- 本ニュースレター中で示された意見・見解は登壇者のものであり、登壇者が現在所属している、または過去に所属していた組織の公式見解を示すものでは必ずしもありません。