日本銀行金融研究所貨幣博物館は、2022年9月から12月にかけて、日本銀行の誕生140周年を記念して、企画展「水辺の風景と日本銀行 —日本橋川と中央銀行誕生までのあゆみ—」を開催しました。

明治初期に先人たちが知恵を絞って貨幣や銀行など金融のしくみを作り上げるにあたっての、紆余曲折、試行錯誤の過程を振り返ります。また、展示にあたって調査した内容を研究成果としてまとめた論考を紹介します。

バンク・ヲフ・ジャッパン構想から銀行論争へ[1]

明治初期の日本は、欧米諸国に追いつこうと様々な制度を取り入れ、社会の仕組みの近代化を図りました。その一つに、紙幣・貨幣の全国統一や銀行などの金融制度の導入が挙げられます。

明治政府は当初、江戸時代の貨幣単位(両)と藩札の仕様を引き継いだ政府紙幣の「太政官札」を発行して全国に流通させました。

1871年には新貨条例により通貨単位「圓(えん)」を定め、江戸時代の貨幣や藩札、明治入り後の「太政官札」(両建て)の回収を開始し、紙幣・貨幣の全国統一を図りました。

具体的には、「大蔵省兌換証券」や「明治通宝札」を発行し、旧紙幣・貨幣との引き換えを進めました。金属の貨幣も、全国で使うことのできる円建ての金・銀・銅貨を発行し、貨幣制度の統一を進めました。

「圓」が生まれた頃、銀行制度設計の議論が活発化します。まず、大隈重信や井上馨が、「三井のような富商に、金と交換できる紙幣を発行させよう」という「バンク・ヲフ・ジャッパン」構想を提唱しました。

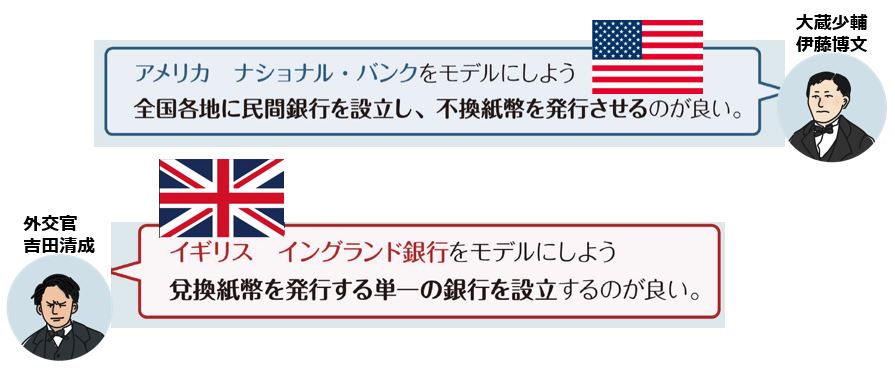

その後、米国の制度を現地で調査した伊藤博文は米国のナショナル・バンクをモデルにした制度を提唱します。これに対し、米国と英国に留学した吉田清成が英国のイングランド銀行をモデルにした制度を提唱し、両者が対立しました。いわゆる「銀行論争」です。

米国流のナショナル・バンク制度は「連邦政府の法律に基づいた各地の複数の民間銀行」が「金の裏付けのいらない紙幣(不換紙幣)を発行する」ものです。一方のイングランド銀行の制度は「全国でただ一つの特別な銀行」が「金と交換できる紙幣(兌換紙幣)を発行する」ものです。これらのいずれを採用するかを巡り議論が進められました。

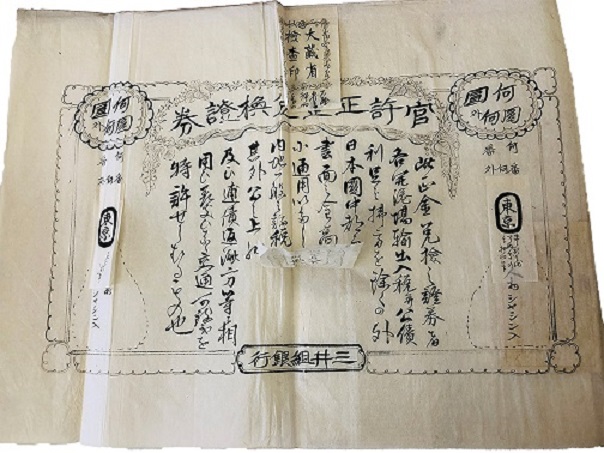

こうした議論のさなか、三井組は、独自の兌換紙幣を発行できる銀行を設立する「新貨幣銀行願書」を1871年に政府に提出します。

三井は、江戸時代には両替屋として幕府の御用を務め、明治維新後も政府の貯蓄金を取り扱ったり、大蔵省兌換証券の発行を担うなど、政権と深い関係を持ちつつも、制度の変遷に翻弄されてきました。

こうした状況を打破するため、三井組の大番頭を務めていた三野村利左衛門は、三井組としての銀行を設立したいと考えたのです。大隈・井上が「バンク・ヲフ・ジャッパン」構想を提唱したことも追い風ととらえ、取り組みを進めました。

「新貨幣銀行願書」には紙幣のひな形も添えられていました。表面には「三井組銀行」と明記されているほか、「関税や公債利子支払いを除き全国で広く使える」と書かれています。また、裏面には、上部に「偽造には罰則があること」、下部に「持参人に紙幣の額面と同額の金貨と交換する」と書かれています。

これらの記載は、米国のナショナル・バンク紙幣にも書かれており、米国で製造することが想定されていました。形状も、江戸時代の藩札以来の縦長から、ナショナル・バンク紙幣と同じ横長になり、様々な点で米国を倣ったものと考えられます。

三井組は、紙幣のひな形まで添えて銀行の設立を願い出て、いったんは大蔵省より認可を得たのですが、ほどなくして伊藤博文の反対により認可は取り消され、「三井組銀行紙幣」は幻の紙幣となりました。

ただし、紙幣の裏面に額面と同額の金貨を描くデザインは、ナショナル・バンク紙幣にはないものであり、のちに導入される国立銀行紙幣に見ることができます。

国立銀行設立後も試行錯誤

伊藤博文と吉田清成の論争は、渋沢栄一らの仲立ちを経て、1872年の国立銀行制度導入に帰結しました。「国立銀行」は国立銀行条例に基づく銀行の意味で、国営銀行ではなく民間銀行でした。米国ナショナル・バンク制度に倣って「各地の複数の民間銀行」が紙幣を発行するものであり、一方で発行する紙幣は英国流の「兌換紙幣」でした。

国立銀行の設立目的は、一つは日本全国での産業振興でした。全国で産業を興すために、各地に銀行を複数設立する制度を導入したのです。

もう一つの目的が、大量に発行され価値が下落した政府紙幣の回収でした。紙幣の信用を守り、経済を安定的に発展させるために、国立銀行には金の裏付けのある兌換紙幣を発行させることとしたのです。

ただし、金との兌換性を維持するために、発行額に見合った十分な金の保有を求めたことが足かせとなって、当初は4行の設立にとどまりました。

明治政府は国立銀行条例を改正し、金との交換を不要とした紙幣(不換紙幣)の発行や金禄公債などを資本金とすることを認めたことから、最終的には153行が設立されました。

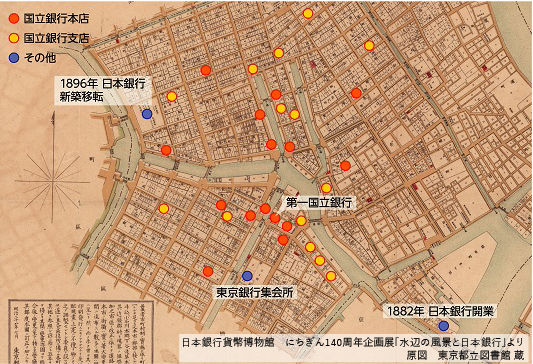

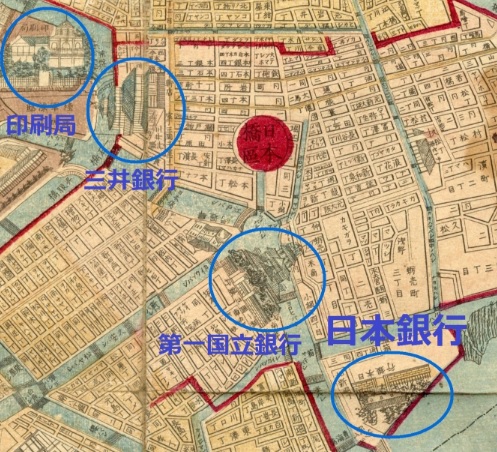

東京の国立銀行の本店や各地の国立銀行の東京支店の所在地をみると、日本橋川近くの第一国立銀行本店や東京銀行集会所の周辺に多くあったことが分かります。

全国各地に設立された国立銀行ですが、中には貸出が焦げ付き不良債権を抱える銀行もありました。また、各地の銀行がそれぞれ紙幣を発行し、その地域で産業育成を進めましたが、中央銀行がないもとでは、銀行同士が相手方の銀行に持つ預金を通じて資金のやり取りをしていました。このため、地域をまたいだ物流や金融取引を円滑に行うことが容易ではなく、地域間で資金が偏る事態が生じました。

対応策として、大蔵卿の松方正義は、国立銀行を紙幣発行権限を持たない私立銀行に転換するとともに、その決済ネットワークの中核として中央銀行を創設し、かつ、紙幣発行を一元的に行わせることにしました。こうして1882年に日本銀行が設立されました。

なお、日本銀行設立の前後には、西南戦争期に大量発行された政府紙幣や国立銀行紙幣の回収によるインフレ対策も並行して行われました。

日本銀行の開業の地は、日本橋区北新堀町・箱崎町(永代橋のたもと)にあった旧開拓使物産売捌所でした[2]。

東京市内各所をあたったものの適当な場所がなく、やむを得ず選ばれた場所ですが、第一国立銀行本店など国立銀行の本支店や東京銀行集会所などがある当時の金融の中心・日本橋川沿いに位置します。

この旧開拓使物産売捌所は2階建煉瓦造で、イギリス人建築家ジョサイア・コンドルにより、1881年に建てられました。1882年には日銀本店として使うことが決まり、建物裏手に営業場を増築しました。

その後も金庫や事務室などが順に建てられましたが、1896年には新築された日本橋本石町に移転してその役割を終え、1923年には関東大震災で焼失してしまいました。

日本銀行アーカイブは、所蔵する同建物の彩色図面52枚のほか写真16枚をデジタルアーカイブで公開しています。これらの写真からは、当初は1棟であった旧開拓使物産売捌所(日銀本店)に、営業場などが徐々に建て増しされていった姿がうかがわれます。本店と営業場の二つの建物が並ぶ姿は、井上安治「東京真画名所図解 永代遠景」でも描かれました。

写真は、デジタルアーカイブでご覧いただけます。(リンク先: https://www.imes.boj.or.jp/archives/digital_archive/photos/eidai/eidai.html )

日本橋、日本橋川、そして隅田川

論考1:紙幣に描かれた日本橋[3]

~ 似ている絵を見比べてみると… ~

銀行論争を経て各地に設立された国立銀行が紙幣を発行することとなりました。

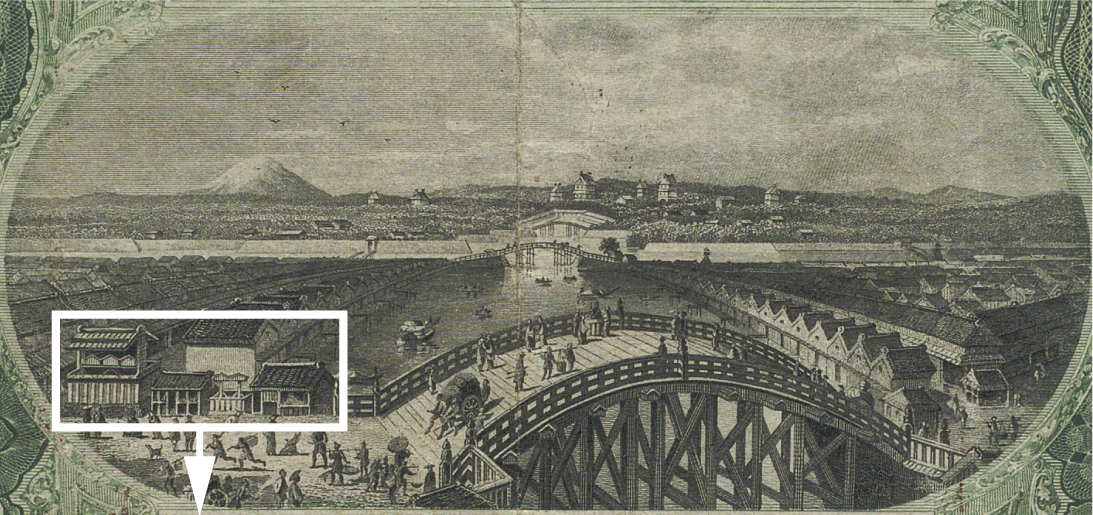

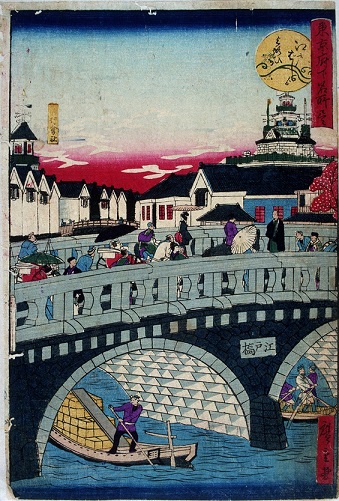

その旧様式国立銀行紙幣5円券の裏面に描かれた図に注目してみましょう。中央に日本橋川、手前にアーチ型の日本橋が大きく描かれ、両岸には蔵が整然と立ち並んでいます。画面奥には皇居(江戸城)と富士山も描かれており、江戸時代における日本橋のイメージの定番ともいえる構図です。

紙幣裏面の図の元になった絵画として、①フランスで出版された『日本図絵』の挿絵「Le Pont du Nippon(日本の橋)」や②安田雷洲が描いたと伝わる「日本橋図」の二つが指摘されてきました。元絵となった可能性が高いのは、いずれの絵画なのでしょうか?それぞれの描写を見てみましょう。

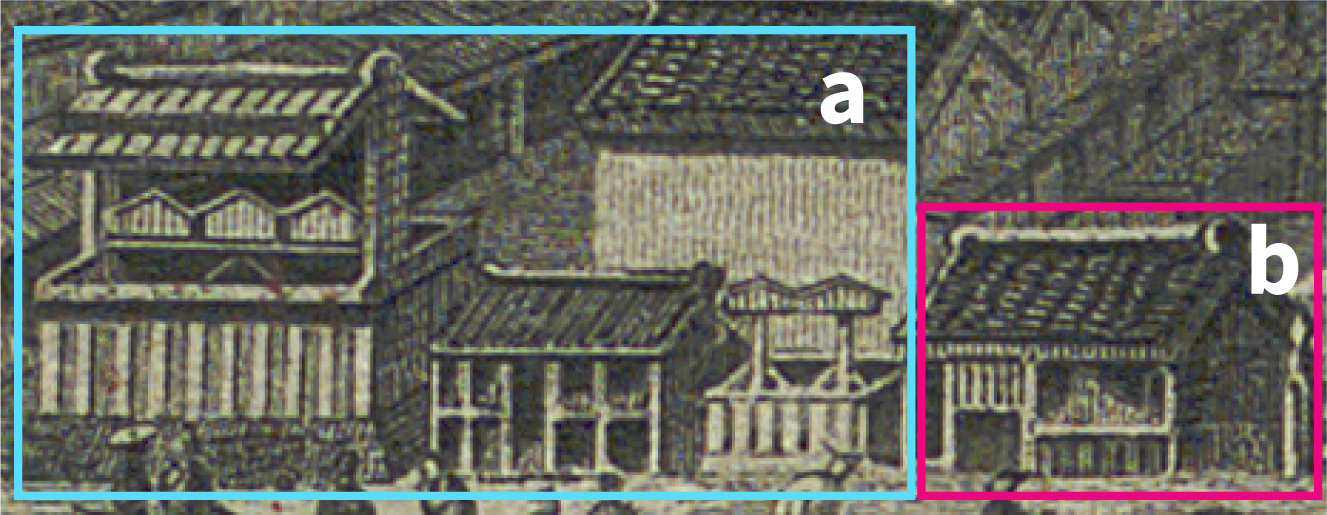

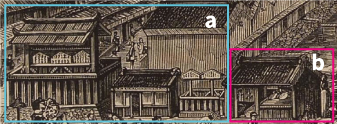

まず、紙幣裏面の黄色枠で囲った部分は高札場です。高札場は、掟や規則などを民衆に周知するための札が掲示されたところです。

その部分を拡大して図版①「日本の橋」および②「日本橋図」と比べてみると、aの高札場の並ぶ順序(高い、低い、屋根なしの順)が紙幣裏面と図版①では一致していますが、図版②は異なります(高い、高い、屋根なしの順)。

次に、その隣にあるbの建物を見ても、紙幣裏面と図版①が三角屋根である一方、図版②では莚の小屋が描かれています。

他にも、柵や木壁の有無といった建物の構造、荷を担ぐ人や差している刀の長さといった人物の姿・恰好、さらには犬や荷車の描写の有無など、様々な点を比較してみると、紙幣裏面の図は図版①「日本の橋」との共通点が図版②「日本橋図」よりも多いことが分かります。

このように、元絵の可能性のある絵画の描写を丹念に比較してみたところ、旧様式国立銀行紙幣5円券の裏面の日本橋の図は、図版①「日本の橋」を基に描かれた可能性が高いことがわかりました。

論考2:日本橋川に架けられた橋

[4]

~ 木橋から石橋、鉄橋へ ~

明治時代、日本橋川には、7本の橋がかかっていました。江戸時代からある日本橋や江戸橋など5本の橋と、明治に入ってから新たにかけられた2本の合計7本です。

江戸時代にはすべて木造でしたが、明治期には当時の社会情勢を反映して、様々な素材で多様なかたちにかけ替えられました。いくつかの橋について、その特徴や背景を紹介します。

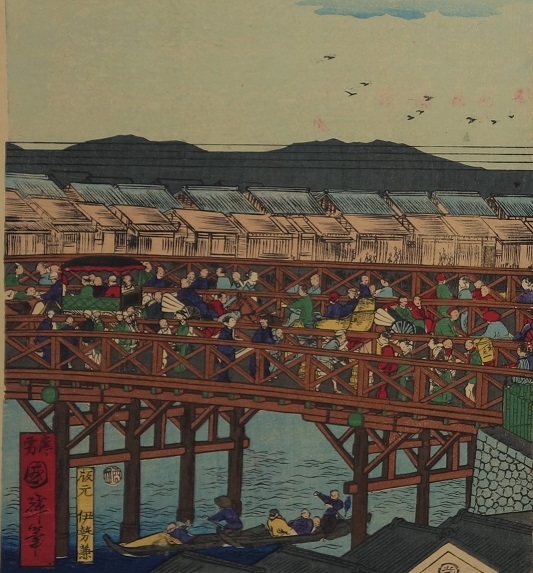

まず、日本橋です。1873年のかけ替えでは、以前と同じ木造ながら、強度が高く、橋を支える脚の間の距離を長くとることができる西洋式の方杖トラス橋になりました。

当時広まってきた馬車や人力車といった陸上交通・輸送へ対応するほか、日本橋川では舟運が引き続き盛んであったため、船が橋脚の間を通る必要があったからです。

次は、1875年に石橋にかけ替えられた江戸橋です。当初は、日本橋と同様、木造の橋となる予定でしたが、人家が密集している地域であるため火災に強い材質を使おうという声があがりました。

ちょうどその頃、無用となった旧江戸城の石垣の再利用が提案されたこともあり、旧江戸城周辺の複数の橋とともに、素材として石が選ばれました。

三つ目は、1888年に鉄橋にかけ替えられた鎧橋です。費用が安くて堅牢なプラットトラス構造が採用されました。少し上に反っているのは、両岸が川面に近いため、水平だと舟の通行に支障があったためです。橋台を高くすると橋の上の通行が不便になるため上に反った形となりました。

それぞれの橋は、江戸時代から続く舟運に配慮しつつ、素材も時どきの社会的要請を踏まえて選ばれたことが分かります。橋のひとつひとつに、ストーリーがあるのです。

論考3:舟運の盛隆と鉄道との競合

[5]

~ 日本橋川から隅田川を通じて遠方へ ~

周遊クルーズなど観光スポットとして再注目されている日本橋川・隅田川は、荒川や利根川を通じて関東各地とつながっており、昔から人・物を運ぶ重要な交通・物流の道でした。

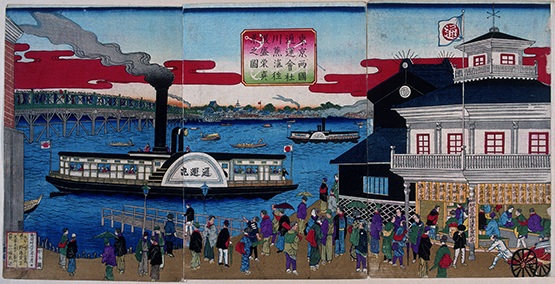

明治時代に入ると、西洋型の帆船や蒸気船の導入が推奨され、また治水とともに舟運航路の整備のために、利根川等で護岸工事が行われ、大型の船が河川を行き交うようになりました。

通運丸はこうした整備が進む中、1877年に内国通運会社(現在の日本通運株式会社)により就航しました。江戸川と利根川をつなぐ利根運河が竣工する中で、航路も古河・栗橋などの利根川上流、霞ケ浦・銚子などの利根川下流、行徳・市川などの江戸川方面などに目的地が広がり、東京の発着所も、当初の深川扇橋から両国や日本橋蛎殻町、高橋に広がっていきました。

通運丸就航開始時(1877年)の船賃をみると、当時の白米10kgの値段(36銭)に対して、東京・古河間が上等で85銭、下等でも55銭と高価でした。1900年代初頭には、白米の価格が1円19銭まで上昇しましたが、船賃は上野・高崎間や大宮・宇都宮間などに開通した鉄道との値下げ競争を経て、30銭まで下がりました。

船賃は鉄道運賃(61銭)の半額でしたが、所要時間の差は埋められず(船舶約17時間、鉄道約2時間)、交通・輸送の主役を次第に鉄道に譲ることとなりました。もっとも、鉄道より安価のため、物資の大量輸送等では、一定の役割を果たし続けました。

明治初期の貨幣制度や銀行制度作りの紆余曲折のなかで、日本銀行は誕生しました。日本橋川は、そこにかかる橋と共に、日本銀行を見守ってきました。日本銀行140周年企画展「水辺の風景と日本銀行」では、日本銀行誕生に至る前史と日本橋川の水辺の風景を紹介しました。

企画展の図録[6]をぜひご覧ください。

【参考文献・関連資料】

- 関口かをり「明治初期「バンク・ヲフ・ジャッパン」と「三井組銀行」紙幣」にちぎん140周年企画展図録46ページ [1]

- 関口かをり、下田夏鈴 「日本銀行初代本店の地の建物について ─コンドル建築の再利用と日本銀行による増築棟─」図録51ページ [2]

- 大西舞 「旧様式国立銀行紙幣5円券に描かれた日本橋の図柄について」図録47-48ページ [3]

- 下田夏鈴 「明治前期における日本橋川の橋梁」図録50ページ [4]

- 松原早希 「錦絵に描かれた蒸気船「通運丸」とその運賃」図録49ページ [5]

-

にちぎん140周年企画展「水辺の風景と日本銀行」図録 [6]

… 日本橋川とその周辺の金融機関について展示した錦絵、資料、写真、図面などを解説付きで掲載しています。

-

改正東京全図

… 名所がイラストで描かれた1886年当時の東京の地図です。今回の企画展のテーマである日本橋川沿いの建物や橋については、ポイント解説を付けています。拡大・縮小しながらご覧ください。

-

金融研究所設立40周年特集:金研のこれまでとこれから/金研設立40周年記念対談「マネーシステムの歴史を語る」

… お金や銀行などの金融制度は、どう誕生し、いかに発達し、今後どのように発展していくのか、を語り合った対談です。

-

貨幣博物館常設展示図録(デジタルブック)

… 貨幣博物館に展示する、貨幣や関連資料、研究成果をご覧いただけます。

-

日本銀行金融研究所アーカイブ デジタルアーカイブ

… 日銀アーカイブが所蔵する歴史的資料をご覧いただけます。