前のページへ

金研ニュースレター:デジタルマネーの法制度

日本銀行金融研究所では、「デジタルマネー」にフォーカスをあてた法制度研究を行っています。今回のニュースレターでは、最近の研究内容を紹介します。

1. デジタルマネーとは

私たちは日常の消費活動の中で、さまざまな支払手段を用いています。

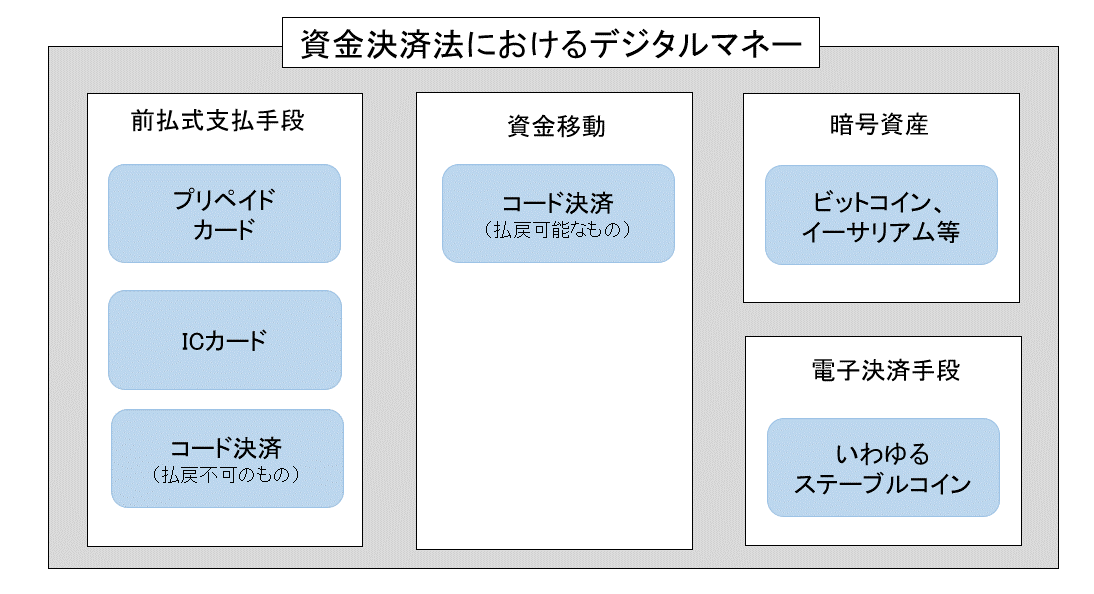

支払手段には、現金、商品券、預貯金口座を用いた振込などのほかに、プリペイドカード、クレジットカード、デビットカード、ICカードなどの情報通信技術を前提としたものがあります。近年ではコード決済の利用が拡大しています。また、暗号資産やステーブルコインが話題になることもあります。

デジタルマネーは、デジタル技術をベースにした支払手段を指す一般的な用語です。このため、現金や商品券を除くと、どの支払手段がデジタルマネーに該当するのか、必ずしも明確なコンセンサスはありません。

デジタルマネーという言葉が用いられるようになったのは比較的最近といえます。法律関係の雑誌では2010年代後半からみられるようになりました。法律の文献での使われ方をみると、デジタルマネーが、暗号資産やステーブルコインのほか、広くスマートフォンを用いた支払手段も含めて用いられていることが窺われます。

デジタルマネーと似た言葉に電子マネーがあります。電子マネーという言葉は、2000年頃に登場したプリペイドのICカードとともに広まり、非接触型決済を指す言葉としてよく使われています。近年、分散型台帳技術やQRコードの利用などが広がり、電子マネーとの違いが意識されるようになったことが、デジタルマネーという言葉が用いられるようになった一因かもしれません。いずれにせよ、議論にあたっては、電子マネーやデジタルマネーという言葉の定義を明らかにしておくことが重要となります(なお、両者を包摂する便利な言葉として、キャッシュレスという言葉があります)。

法制度研究の観点からは、資金決済法(資金決済に関する法律)の規制対象である支払手段のうちデジタル技術をベースにするものをデジタルマネーとする切り口が考えられます。資金決済法は、交通系ICカードの急速な普及への対応などから2009年に制定されました(翌年施行)。その後、仮想通貨交換業者の破綻、資金移動の利用拡大、ステーブルコインの登場など、時々の状況に対応するために改正され、現在は、前払式支払手段、資金移動、電子決済手段、暗号資産が主な規制対象となっています。

2. 研究の紹介

デジタルマネーは資金決済法によって制度的手当てがなされていますが、比較的新しい支払手段であるため、現金や振込について積み重ねられてきたような法的議論が蓄積されていくことが重要です。わが国における支払手段としてデジタルマネーの重要性が高まってきていることを踏まえ、金融研究所では、デジタルマネーの法的問題について研究を行ってきました。

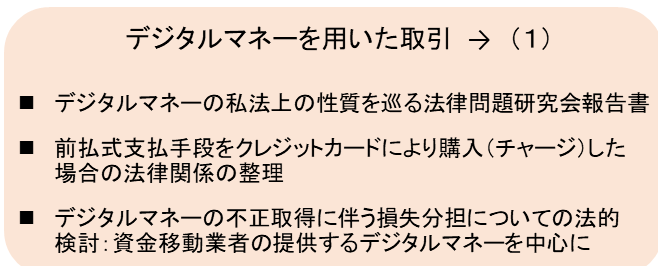

(1)デジタルマネーを用いた取引

デジタルマネーに関する法的論点を検討する出発点として、私たち(=デジタルマネーの利用者)が、デジタルマネーの発行者に対してどのような権利を有していて、どのような法的メカニズムでデジタルマネーが支払先に移転するのかといった基礎が明らかになっていることが重要です。

デジタルマネーの私法上の性質を巡る法律問題研究会報告書「デジタルマネーの権利と移転[618 KB PDF] 」は、この課題に取り組んだものです。報告書では、法律構成が比較的確立している預金と比較しながら、利用者がデジタルマネーの発行者に対して有している権利はどのような内容か、また、その権利移転の法律構成について検討を行っています。預金と近い感覚で使えるようなデジタルマネーでも、法律上は必ずしも預金と同じように考えられるとは限らず、種類によって権利や移転の法律構成が異なることを指摘しています。

また、この研究会では、デジタルマネーに関するさまざまな検討課題も提示されました。指摘された検討課題について考察を深めた研究の1つが、「前払式支払手段をクレジットカードにより購入(チャージ)した場合の法律関係の整理[467 KB PDF]」です。この論文は、クレジットカードでコード決済のチャージをしてデジタルマネーを使用する場合を取り上げて検討したものです。

現金でチャージをすると、その時点で現金は利用者のものではなくなります。これに対し、クレジットカードでチャージをすると、1か月程度先でなければ利用者の預金口座から代金が引き落とされないため、デジタルマネー使用後の「後払い」となることがあります。ここで、デジタルマネーの発行者が破綻してデジタルマネーを利用することが難しくなったケースを想定すると、利用者には、クレジットカードでチャージした代金の引落しを止めたいという動機が生じることでしょう。この論文では、こうしたケースにおける法律関係を、消費者保護の観点から考察しました。

「デジタルマネーの不正取得に伴う損失分担についての法的検討:資金移動業者の提供するデジタルマネーを中心に[1,524 KB PDF] 」も、上記の研究会で指摘された検討課題について考察を深めた論文です。デジタルマネーがなりすましによって不正に使われた場合、元々デジタルマネーを保有していた利用者と発行者では、どちらがその損害を負担するのか、という問題があります(なりすました人が最終的には責任を負うべきですが、必ずしも特定できるとは限りません)。この論文では、預金の不正払戻しと比較しながら、預金とデジタルマネーでは適用されるルールが異なることや、同じデジタルマネーでも使用される場面によって適用されるルールが異なる可能性があることを指摘しています。そのうえで、海外の法制度などを参照して、適切な損失分担のあり方を分析しています。

2. 研究の紹介(つづき)

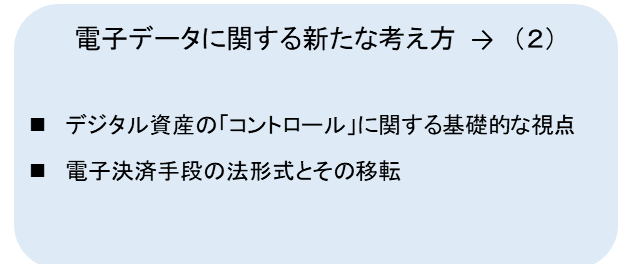

(2)電子データに関する新たな考え方

近年、海外の主要な法域では、電子データについても、一定の条件を満たせば、物理的なモノと同様に占有・所有しているように考えようとする傾向がみられています。そこでは、「コントロール(支配)」という概念が重要な役割を果たしており、これを取得することが電子データを取得する要件となっています。わが国でも、船荷証券の電子化に関して「支配」の考え方が議論されており、国際的な議論の影響が窺われます。

デジタルマネーにはさまざまなタイプがありますが、わが国のデジタルマネーを考えるうえでもこうした新しい考え方は参考となる可能性があります。「デジタル資産の『コントロール』に関する基礎的な視点[2,776 KB PDF]」は、米国や英国等における立法や議論の比較を通じて、こうした「コントロール」の概念を分析した論文です。この論文では、デジタル社会において、電子データに関する権利を考えていくうえでの基礎的な視点を提示しています。

「電子決済手段の法形式とその移転[532 KB PDF]」も「コントロール」概念に着目しています。この論文は、電子決済手段(いわゆるステーブルコイン)に関して、振込や海外のルールとの比較などを通じて、移転に関する法律構成を検討したものです。将来的に「コントロール」概念を中核とする民事法上の規律を整備することが望ましいと指摘しています。

(3)情報の取扱い

デジタルマネーの利用に伴って生じる情報の取扱いも重要な法的論点です。現金には匿名性があるため、誰がいつどこでどれだけ使用したか、記録が残りにくい一方で、デジタルマネーには決済履歴として発行者が把握可能な情報があります。クレジットカード等でも記録が残る点は同様ですが、近年よく使われるデジタルマネー(前払式支払手段・資金移動)には、発行者のもとに情報がより集積しやすい面があると考えられます。

このような集積情報は、消費者ニーズに即した商品の提案や、消費動向の分析などに利用できる一方で、プライバシーとは緊張関係に立つ可能性があり、適切な利用方法を探っていくことが重要となります。デジタルマネー提供者における情報の取扱いとその規範を巡る法律問題研究会報告書「集積情報の利用と法的課題[1,391 KB PDF]」では、デジタルマネーの発行者による決済情報の取扱いに関して、利用者情報の利用(特にプロファイリング)、加盟店情報の利用、情報の共有の3つの場面における法的論点を整理しています。

3.おわりに

金融研究所ではデジタルマネーに関するさまざまな法的問題について研究を行ってきましたが、残された課題は多く、これからも新たなデジタルマネーサービスが登場するかもしれません。今後もデジタルマネーに関する法制度面からの検討が深まっていくことが重要だと考えられます。金融研究所における研究がこれからの検討の一助となれば幸いです。

本号の執筆は、兒玉啓宗と石岡佑太が担当しました。本号の内容や意見は金融研究所スタッフによるものであり、日本銀行や金融研究所の公式見解を示すものではありません。