企画展 19世紀日本の風景 錦絵にみる経済と世相 ─米国FRB美術館展示会より─ 2017.10.14 Sat - 12.3 Sun

開催概要

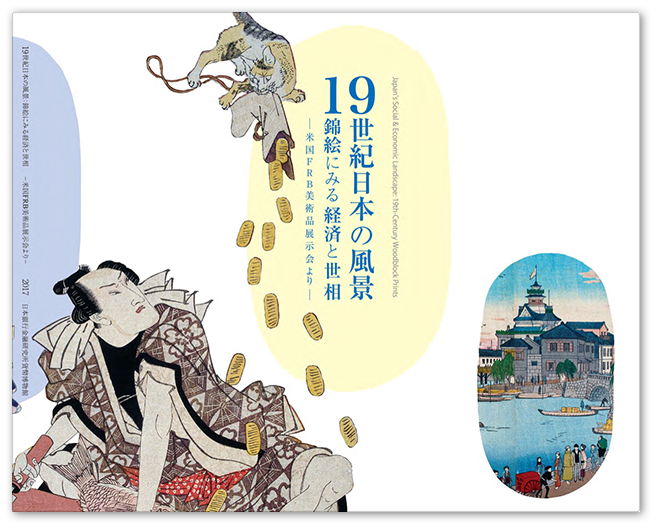

米国FRB(連邦準備制度理事会)では、ワシントンD.C.にあるFRBの本館内で、美術品の展示会を随時開催しています。時には他国の中央銀行と協力して展示会を企画するケースがあり、2014年秋にはアジアの中央銀行から初めて日本銀行と共催で展示会が開催されました。貨幣博物館所蔵資料の中から厳選された錦絵46点が展示され、錦絵でみる幕末から日本銀行設立までの貨幣・経済史や、芝居絵などの日本の風俗・文化、さらには大黒天など幸福と富を願う縁起物など、美しい錦絵の展示会は多くの人に楽しまれました。

今回は、貨幣博物館リニューアル後、初の企画展として、FRBとの共催展示会に出展した錦絵全点を展示いたします。貨幣博物館30年の歴史で初めて海を渡った錦絵の魅力を、実感していただければ幸いです。

開催期間

2017年10月14日(土)~12月3日(日)

入館料:無料

開館時間:9:30〜16:30(入館は16:00まで)

休館日:月曜日

開館時間延長:会期中の金曜日および土曜日 閉館17:30(最終入館17:00)

(展示替えによる休館日:10月10日~13日、12月5日、6日)

関連イベント

【ギャラリートーク】学芸員による展示解説

10月14日(土)、12月2日(土)各13:30~ (事前申込み不要、先着15名まで)

【日本橋ナイトミュージアム】

10月27日(金)夜間開館 20:30まで(最終入館20:00)

ギャラリートーク 19:00~(事前申込み不要)

会場構成

Part1 幕末開港から日本銀行設立へ ―貨幣・社会経済史―

Nishiki-e related to Japan’s currency history and socio-economic history

ここでは、江戸時代から幕末開港、明治維新を経て日本銀行が設立される頃までの貨幣・経済に関する錦絵を紹介します。

江戸幕府は金貨・銀貨・銅貨を発行しました。1858年の安政五カ国条約により世界各国との本格的な貿易が始まった後、物価が高騰し、貨幣制度が混乱しました。明治新政府は、1871年に「円」を通貨単位と定め、新しい金属貨幣・紙幣を発行しました。しかし西南戦争後のインフレーションなど貨幣制度は不安定で、その安定をはかるため、1882年に日本銀行が設立されました。

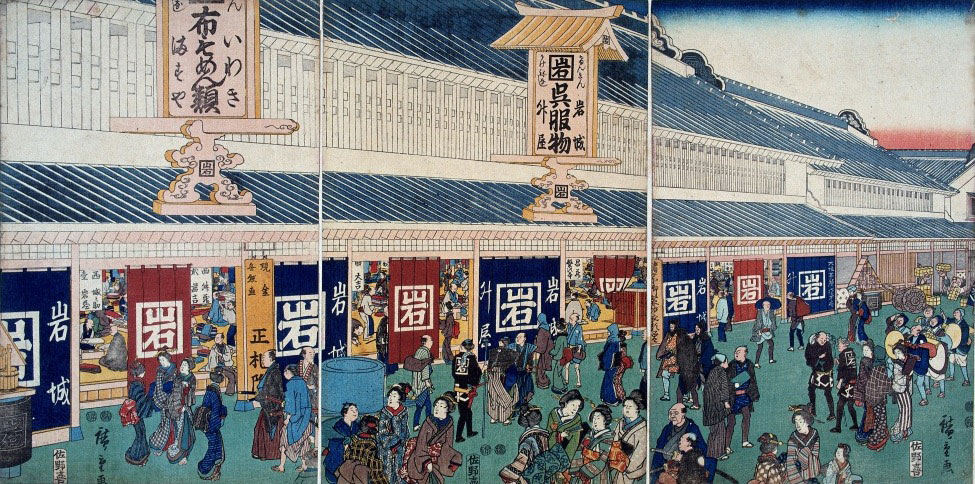

開港以降の貨幣制度・経済の混乱は風刺画の題材となり、また西洋の影響を受けて新築された建物は名所となり、いずれも広く錦絵に描かれました。

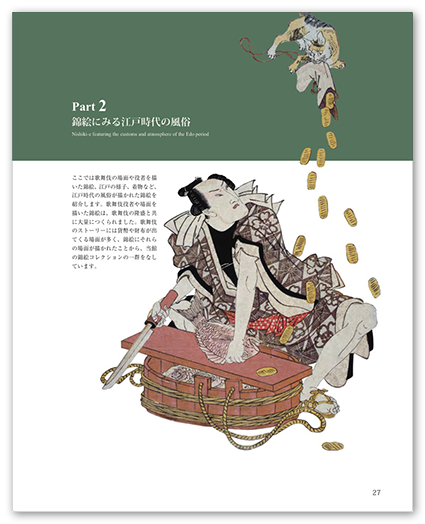

Part2 錦絵にみる江戸時代の風俗

Nishiki-e featuring the customs and atmosphere of the Edo period

ここでは、歌舞伎の場面や役者、江戸の様子、着物など、江戸時代の風俗が描かれた錦絵を紹介します。歌舞伎役者や場面を描いた錦絵は、歌舞伎の隆盛と共に大量につくられました。歌舞伎のストーリーには貨幣や財布が出てくる場面が多く、錦絵にはそれらの場面が描かれました。

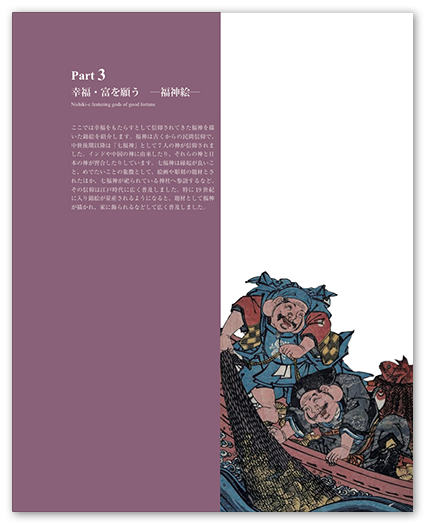

Part3 幸福・富を願う ―福神絵―

Nishiki-e featuring gods of good fortune

ここでは、幸福をもたらすとして信仰されてきた福神を描いた錦絵を紹介します。福神は古くからの民間信仰で、中世後期以降は「七福神」として7人の神が信仰されました。インドや中国の神に由来したり、それらの神と日本の神が習合したりしています。江戸時代には、縁起が良いこと、めでたいことの象徴として絵画や彫刻の題材とされたほか、祀られている神社へ参詣するなど、七福神信仰が広まりました。19世紀に入り錦絵が量産されるようになると、福神が描かれた錦絵は家に飾られるなど、広く普及するようになりました。

図録

―貨幣・社会経済史―

Part1(7,675KB pdf)

Part2(8,002KB pdf)

Part3(4,718KB pdf)

アクセス

交通

地下鉄

半蔵門線 三越前駅(B1出口)から徒歩1分

銀座線 三越前駅(A5出口)から徒歩2分

東西線 日本橋駅(A1出口)から徒歩6分

JR

東京駅日本橋口から徒歩8分

住所

〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-3-1(日本銀行分館内)

地図

印刷用地図(552KB pdf)

電話番号

03-3277-3037(直通)