過去の展示

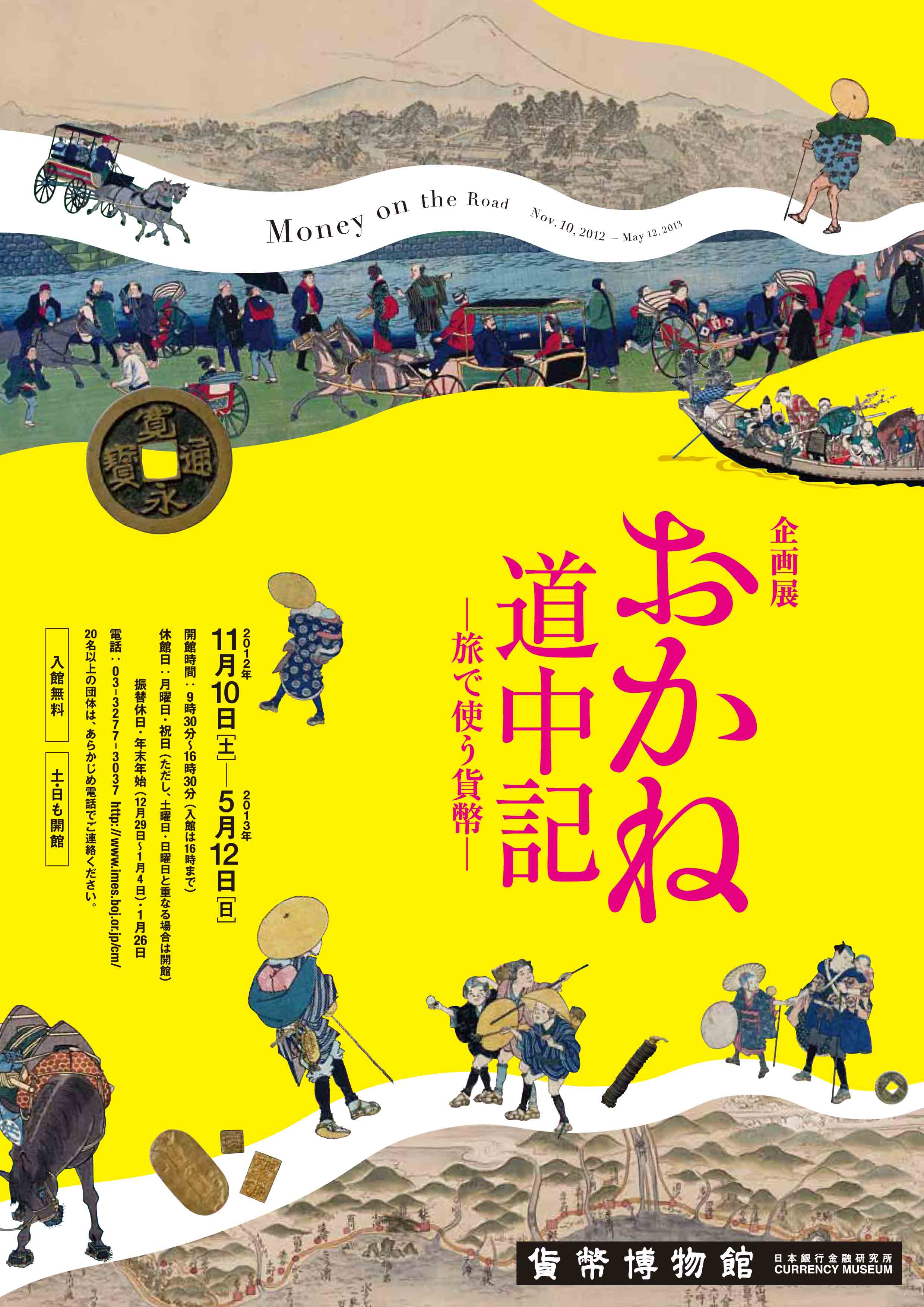

企画展 「おかね道中記―旅で使う貨幣―」

展示概要

古都観光のため、交通費1万3000円、宿泊費6000円、お土産代600円……そんな旅の記録を書いたことはありませんか?

江戸時代にも旅人は道中の支払いなどを、大井川渡し320文、宿泊代200文……と記録していました。

古代に国家が銭貨を発行して以降、貨幣制度の移り変わりとともに、旅におけるお金の使われ方も変化してきました。

古代や中世の旅は、主に年貢の運搬や商売のためで、中世には年貢の換金や商品の売買のための市が交通の要衝で発達するようになります。江戸時代後期になると、交通網の整備や農村への貨幣経済の浸透により、庶民の寺社参詣・物見遊山の旅が盛んになります。

本企画展では、当館で所蔵する貨幣や旅に関する古文書、絵画などにより、古代~近代初期までの旅で、お金がどのように使われていたかをご紹介します。

開催期間

2012年11月10日(土)~2013年5月12日(日)

主な展示資料

金沢から江戸までの街道絵図で宿間の駄賃等が記されている

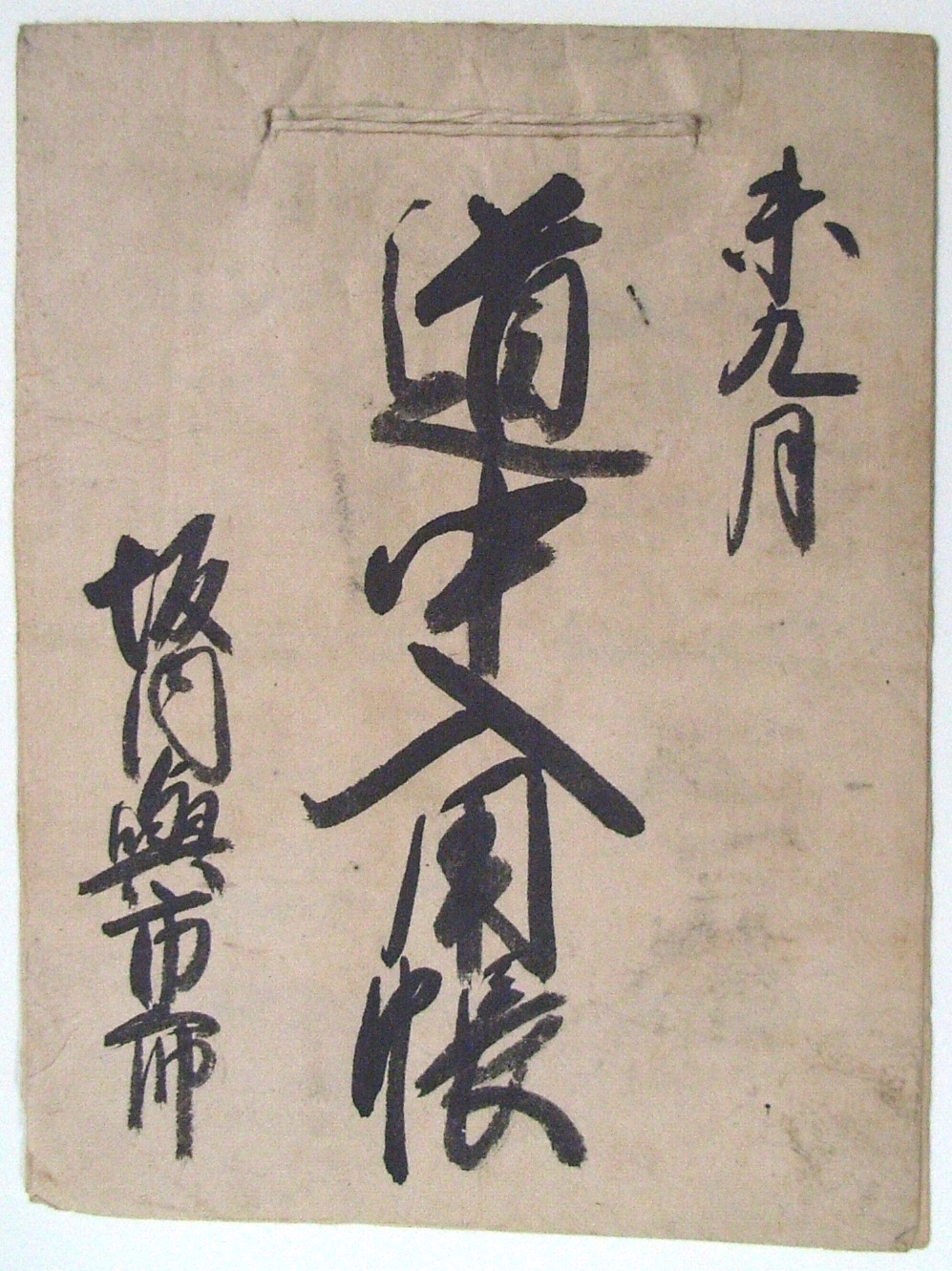

旅での支払いが記録されている

盗難を避けるためお金を隠して旅をした

リーフレット

図録